装飾、境界、あるいは耕される絵画——郷正助「秘密の花園」

関貴尚

装飾を「モダニズム絵画に取り憑く亡霊」と書いたのは、アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグである*1。装飾に向けられたこの否定的判断は、芸術ジャンルの純粋性・自律性を志向するはずのモダニズム絵画が、その成立過程において装飾と不可分に結びついていたという事実に裏打ちされている。壁紙を絵画に導入したキュビスムのコラージュ、ユーゲントシュティールやアール・ヌーヴォーの影響下で展開されたカンディンスキーやクプカの抽象絵画、グリーンバーグが批評の対象とし、その均質的で平坦な画面構造ゆえに壁紙や装飾へと接近することとなった抽象表現主義、等々。こうした両者の類縁性にもかかわらず、装飾は、それを断罪したアドルフ・ロース以来、芸術言説のなかでつねに芸術の周縁に位置づけられ、しばしばその下位概念として扱われてきたのである。

さて、唐突にグリーンバーグのテクストを引いたのは、東京・小平市にあるギャラリー、SPACE NOBIで郷正助の個展「秘密の花園」を目にしたからだった。本展における郷の試みはまさしく、モダン・アートの展開のなかで周縁化され抑圧されてきた装飾の可能性を、あらためて検証するものであった。

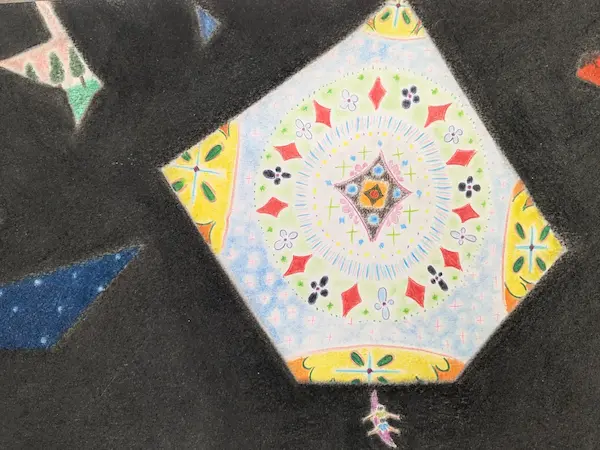

たとえば、本展の中心をなす、個展タイトルと同じ題名が付けられた切り紙絵の大作《秘密の花園・倒木》(2024)は、様式化された花や蝶、植物、あるいは幾何学形体のパターンを組み合わせた構成によって、ひときわその装飾性を際立たせていた。とりわけ印象的だったのは、これらの装飾モチーフがこの作品にとどまらず、ほかの絵においても反復され、さらに壁面に直接貼り付けられることで、一枚の絵の枠を超えて展示空間全体にまで拡がっていたことだ。

ここで、郷が用いる切り紙という手法について触れておけば、「切る」「貼る」といった、素材が紙であることに由来するこの手法特有の特性は、たとえば、モダン・アートの文脈において例外的に装飾を肯定したマティスが切り紙によって自身のアトリエを装飾したように、制作を絵画から建築空間へと拡張することを可能にする。そこでは観る者の視線は、空間全体へと拡げられたパターンの連続によって、一枚の絵に固定化されることなく、その限界を超えて周囲の空間へと拡散・拡張していくだろう。視覚は、装飾の律動的システムにしたがって、遠心的かつ離散的な運動に曝されるのだ。ひるがえって、グリーンバーグが「浅い奥行き」や「視覚的イリュージョン」というきわめて絵画的な概念をつくりだすことによって抑圧しようとしたのは、そのような装飾のもたらす空間への拡張力にほかならなかった*2。

それゆえにというべきか、筆者がギャラリーに足を踏み入れたとき、まず目を惹いたのは、絵画と空間との連続性であった。というのも、「NOBI」を構成する三つの部屋のうち最初の部屋の奥の壁に穿たれた矩形、つまり次の部屋への開口部と、上下に規則的に配置された数点の絵画とが、リズミカルに呼応しあっていたからだ。絵画が別空間へ通じる「窓」であるという、よく知られた比喩をもちだすなら、壁に穿たれた開口部もまた、現実空間をフレーミングするもうひとつの絵画=窓とみなしうるだろう。本展では、この開口部を通じて、最初の部屋の絵とその奥の部屋にある絵を同時にみせるという展示構成が採られていた。それは、物理的な開口部と比喩的な開口部(絵画)が互いに連鎖することで、現実空間と絵画空間が入れ子状に貫入しあうような、一種の画中画である。

したがって、今回の個展において、各部屋を繋ぐ開口部をくぐるという行為は、同時に絵画の内部へと物理的に侵入することでもあったのだ。その点で、本展においてなんども繰り返しあらわれる「蝶」のモチーフが、絵画および開口部の縁に配置されていたという事実は、きわめて示唆的である。

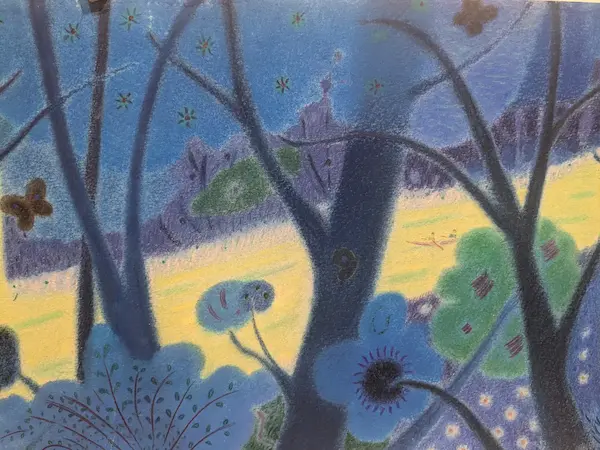

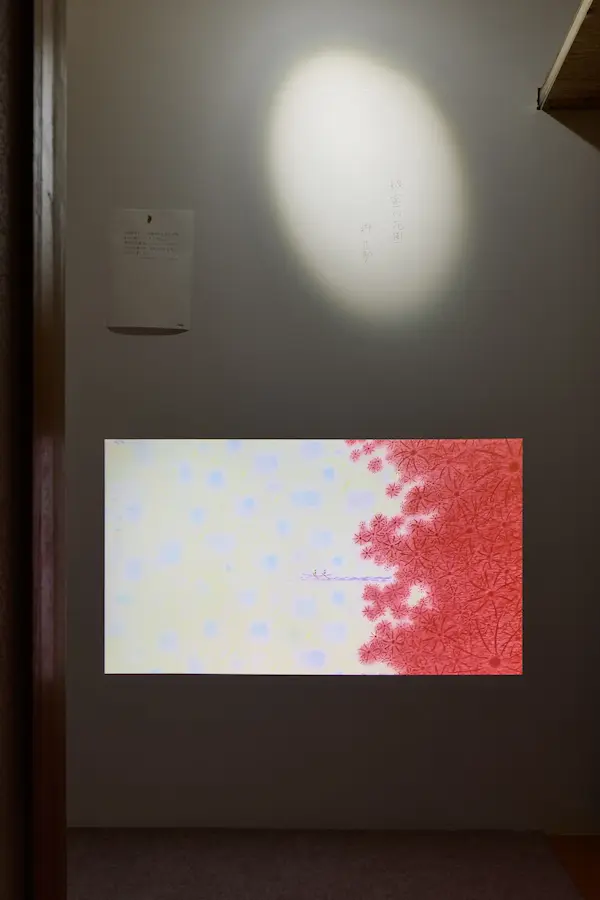

たとえば、《秘密の花園・倒木》を観る者は、画面の右下隅に貼られた、右方向(画面の外側)へと飛んでいく蝶の動きに促されるようにして、その隣に向かい合うように配置された絵——《春》(2023)——のなかの蝶へと、おのずと視線を向かわせていく。そして、開口部をくぐれば、その壁面にもまた、蝶が配置されていることに気づくだろう。あるいは、ギャラリーのもっとも奥の部屋で上映されていた3点の映像シリーズ「つづいてる/going on」*3に登場する無数の蝶たち。その原画となった長い絵巻物をスクロールすることで撮影されたこれらの映像作品では、作中の人物たちが、蝶に導かれるようにして、それぞれの映像=絵巻物を隔てる物理的な境界線である一個の作品というフレームを、文字どおり飛び越えて物語が進行していく。

あるシーンでは、ボートを漕ぐふたりの人物が、郷の絵を思わせる、植物と幾何学紋様のパターンからなる装飾空間の内部へと飛び込んでいく場面が映されるが、そこで待ち構えているものもまた、蝶なのである。これは、観る者が作者の絵画空間の内部へと侵入することの、すぐれた比喩にほかならない。蝶に誘われるようにして、わたしたちは絵画=展示空間の境界を飛び超え、それらを横断しながら、複数の異なる空間のあいだを移動していくのである。

視覚の拡張性・離散性が装飾の効果であったことを思い出せば、「蝶」とはつまり、その効果によって、絵を観る視線がいつのまにかその対象から逸れ、周囲の空間へと拡散していく、われわれ自身の視覚運動のメタファーだったというわけだ。

ところで、本展のタイトルは、フランシス・ホジソン・バーネットの同名の小説『秘密の花園』(1911)に由来している。孤独のうちに育った少女メアリを主人公とするこの物語の核をなすのは、彼女が発見する庭の再生である。荒れ果て打ち捨てられた庭は、メアリの手で次第に「花園」へと生まれ変わっていき、彼女はその再生に没頭することでみずからの生をも回復させていく。

《秘密の花園・倒木》が描き出すのもまた、このような自然界におけるエコノミカルなサイクルである。絵の中央に配された朽ち果てた倒木からは新芽が芽吹き、画面全体にわたって色とりどりの巨大な花々が咲き誇っている。朽ちた木は、その分解を通じて、新たな植物を育む土壌となるのだ。

だが一方で、庭の再生というこの主題は、郷の制作手法との関連においてこそ、いっそう意義深いものとなる。郷は、制作中に生じた切れ屑をストックし、別の作品へと再利用しているという*4。(ここでも想起されるのは、作品に使用されなかった大量の切り紙をストックしていたマティスである。)そこで試みられているのは、通常なら廃棄されるはずの「ごみ」を、別の作品へとリサイクルするという循環システムの構築である。それ自体では意味をもたない切れ屑が相互に組み合わされることで、蝶となり、鳥となり、花弁となり、茎となる。組み合わせの仕方によって、そのつど意味を変化させる多義的な断片——。それらは、いかなるものにも変容しうる可能性をはらんだ、来るべき絵画なのだ。打ち捨てられた庭が「花園」へと生まれ変わったように、切れ屑もまた、制作行為のなかでそのつど生きた素材として蘇るのである。

したがって、郷の実践にとって「庭」は、たんなる主題にとどまらない。それはより本質的な役割を担わされているといってよい。ストックされた切れ屑の集積は、朽ちた木が分解され、養分として大地を豊かにするように、次の作品を育むための、いわば土壌なのである。郷のアトリエは、そのような循環システムによって支えられている。郷はさながら庭師のごとく制作に関与する。絵画は耕されるのである。