この穴の中で: 渡辺泰子「We are tilting.」について

天重誠二

SPACE NOBI では2025年4月26日から5月25日まで、渡辺泰子個展「We are tilting.」を開催している。

本展は、渡辺にとって9年振りの映像と新作のフェルトのシリーズとで構成されている。

本稿では、渡辺の仕事を振り返りつつ、本展での渡辺の仕事の意味を考えてみたい。

(un)folding

渡辺の従来の仕事は、支持体の折り曲げによって作られることがしばしばある。

2008年の「繰り返す彼方」はフェルトを使った初期の作品の一つだが、フェルトを折り曲げて裏面もイメージの一部として見せている。

一般に絵画における支持体とは、イメージが展開されるための場となるもので、支持体の裏は隠れている。渡辺はこの規則を逆手にとって、裏の面も利用しつつイメージを展開することで、イメージを展開する場としての支持体という役割を劇的に変化させる。その結果として成立するイメージは、「どこ」にあるといいづらいようなものになっている。

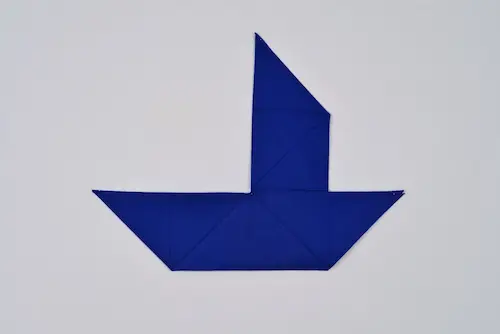

2017年の「A trick boat」と、「Map for a trick boat」という対になる作品は、この発想の延長で制作されている。支持体を折り曲げてイメージを形成することができるのであれば、形成されたイメージをもういちど展開図に戻してやればイメージが消失する。2008年の「繰り返す彼方」では、フェルトが船の形として刻み込まれており、折り曲げは海の波頭を示唆する格好になっている。そこでは折り曲げという操作がなくても船のイメージが存在しているが、「A trick boat」においては折り曲げという操作なしにはイメージが成立していない。そのことを示すためにこそ展開図は必要になっている。

こうして振り返ってみれば、渡辺の造形の特性が、支持体を操作して形態を作ることにあるのがわかる。本展における「穴」のシリーズも、こうした発想のうえに成り立っているように見える。「穴」を作りだすために行なわれている操作は、キャンバスの四辺をギョウザの皮のようにつまみあげて、包みきらないように包むということである。小籠包の包み口をカットしたときの形態を想像すればよい。

本シリーズは、これまでの折り畳み・展開するという操作に着目したものとは、おもに2点決定的な違いがある。一つはイメージの欠如であり、もう一つは折り畳みの欠如である。

イメージの欠如とは、たとえば「騙し舟」のような具象的イメージのことで、本作においてはそうしたイメージに還元されないただの形態としての支持体がある。この形態は穴ではあるが、穴以外のなにものでもない。いやしかし穴なのだろうか。手前に見えているものは確かに穴であるように思われるが、穴の奥に見えているフェルトは何だと言えばいいのだろうか。ここで実際に作られているのはフェルトのほうであって、穴は作られたものの残余としてある。フェルトは、イメージを支えるものとしての支持体の役割を決定的に失っている。

この形態の作り方は、先程書いたようなギョウザの皮を想起させるものがあるが、実際にはどのようにして作られたのかがよくわからない。さきほど、「キャンバスの四辺をギョウザの皮のようにつまみあげて、包みきらないように包む」とわたしは記述したが、この説明は実際の制作過程とは異なっている。空洞の空間のほうに芯があり、芯に対して両面から羊毛をつけていき、全体にフェルト化したところで芯を刳り貫く。つまり、この「穴」は折り畳みによって作成されていない。それは展開図のようなものを欠いているということであり、この穴を「元の状態に戻す」ようなことはできず、不可逆な過程である。この穴シリーズでは、これまでのように支持体を操作して形態をつくるのではなく、フェルトの欠如した場所が穴という形態を為している。

本作に不思議な造形性があるのは、作り方が不明瞭であると同時に、これが「何」であるといいづらい状態になっているためであるとおもう。「折り畳む(folding)/展開する(unfolding)」とは二つの状態間を遷移するための行為であり、「Map for a trick boat」と「A trick boat」は、互いに遷移先の状態であるのだが、「穴」シリーズが折り畳みによって形成されていないということは、この「穴」はこのままの形でどこにも行かないということだ。

トラフィックバリア

ここまで、渡辺の造形的な仕事について振り返ってきた。造形的な仕事がいわば縦糸だとすれば横糸に主題系列がある。

とくに本展と関係する渡辺の記事に、「穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果」(2019)と「Annaを探す方法、あるいはアンラーニングの工事現場」(2022)の二つのシリーズがある。

「穴を塞ぐ方法」は渡辺が第28回五島記念文化賞美術新人賞の副賞として海外研修に一年間行っていたとき、研修期間のほぼ最後の頃に書きはじめられ、帰国後に完成している。渡辺は英米圏中心に回ったが、そこで気になったのが「トラフィックバリア」と呼ばれるモノである。

トラフィックバリアとは、道路において工事中のエリアを囲い込み境界をつくるためのもので、複数個を連結することでエリアを保護する。渡辺の記事から画像を引用する。

国内でよく見掛けるのは、ポールを横に2〜3本通した柵状のものだが、渡辺が最初にブルックリンでみつけたのは内部に空洞をもった立体物で、それ以来この形状のトラフィックバリアをみつけてはインスタグラムに投稿している。

このトラフィックバリアについて、渡辺は次のように述べている。

工事現場と歩道を分けるために置かれたそれは、上面に開いた穴状の”なにか”を様々な材料を駆使し塞いでいた。いや、塞ごうとしていた、といったほうが正確だろう、塞いでいたものにはさらに改めて穴が開いており、バリエーションをもって中の空洞を前景化させていた。

(...)

蓋をした瞬間に閉じられたその中の空間が、穴と蓋という存在によって自明になるその様そのものを見たかったのであり、それが仮置きの、さらにある空間とある空間を分かつ境界のような存在において提示されていることこそに惹かれたのだった。

「穴を塞ぐ方法、あるいはそのバリエーションと結果ー1/6(地図と前提)」より

ここで言われている「上面に開いた穴状の”なにか”を様々な材料を駆使し塞いでいた」というのは、たとえば以下の投稿の画像がわかりやすい。

トラフィックバリアとは、あるエリアを「こちら」と「あちら」に区分する「境界線」でありながら、それ自体がボリュームを持っていて、内部に空洞がある。トラフィックバリアで塞ごうとされていた「穴」は、渡辺に、「こちら」と「あちら」に区分するための境界線それじたいの内部に、「こちら」でも「あちら」でもない謎の空間の存在を開示した。

本展のメインとなる映像のタイトルは「Tilting [no. 001] state」となっている。ナンバーがついているのは今後の連作のためだそうであるが、9年前の映像のシリーズが space と付けられナンバリングされていたことと比較すれば、 state がシリーズ名となるだろう。state は英語において複雑な意味を持つが、渡辺によれば「状態」の意図で state を使っている。

本展における「Tilting [no. 001] state」の上映で、わたしがもっとも好きなのは、語り手が「この穴の中で」と発話する場面である。「この穴」。展示空間は、渡辺のたってのリクエストでシャッターを閉めて勝手口から入ることになった。映像が上映されるスペースは、出入口が一つだけあり、カーテンによって閉ざされている。わたしたちは、トラフィックバリアの空洞のなかに入れられている。この空洞のなかで聴こえてくるのは、「ここから旅がはじまるのか ここで旅が終わるのか」や「夢から覚めたのか 夢が始まったのか」といった、胡蝶の夢のような問い掛けだ。ここは、覚醒と睡眠というふたつの状態があって、その推移における中間的な場所なのだ。